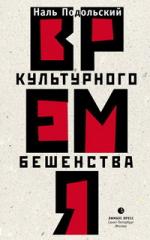

Отрывок из романа Наля Подольского «Время культурного бешенства»

Весна года сто пятьдесят первого от сотворения «Черного квадрата» выдалась ранняя. Уже в марте началось повсеместное таяние снегов. Танковая колонна к этому времени добралась до Зеленогорска, но весенняя распутица не замедлила движения машин.

Поначалу вся информация о продвижении танков засекречивалась, но с начала весны секретность была снята специальным штабным предписанием, ибо полный отчет о поведении боевых машин все равно ежедневно появлялся в Интернете. Плюс к тому распространялись всякие фантастические слухи.

То, чего так опасались военные, не случилось — среди населения Петербурга не возникло ничего похожего на панику. Сводки региональных новостей по телевидению заканчивались примерно так: «За истекшие сутки механизированная колонна преодолела расстояние 395 метров, то есть на 12 метров меньше, чем в предыдущий день. Завтра в Петербурге температура около девяти градусов, ветер слабый, мокрый снег, дождь».

Сознание обывателя мгновенно приспособилось воспринимать танки равнодушно, как привычную бытовую реальность, и тот факт, что более миллиона тонн никем не управляемого железа ползло к их городу, рядовых петербуржцев не беспокоил. У этой старой техники, надо думать, есть свои счеты с начальством, вот начальство пускай с ней и разбирается. И только малую часть горожан самовольство, казалось бы, уже мертвых машин, задело за живое. Среду людей творческих — поэтов, музыкантов, художников и прочих служителей муз марш железа привел в состояние активного брожения. В этой легко возбудимой прослойке общества считалось доказанным, что великое переселение машин было инициировано грандиозным балетным спектаклем и «Черным квадратом». И коль скоро искусство побудило огромную массу металла к движению, то, несомненно, и остановить эту массу можно также с помощью искусства. Художник, которому это удастся, станет знаменит и велик. А поскольку никто не знает, чем именно можно заклясть железо, у каждого теплилась надежда, что у него есть шанс. А вдруг во мне живет что-то такое, о чем я и сам не знаю?

Практические шаги первыми начали предпринимать живописцы, убежденные в максимальной авторитетности своего вида искусства. Они, обычно в сопровождении друзей и поклонников, привозили свои полотна, кто — из старых запасов, а кто — написанные специально для танков, выискивали брешь в оцеплении и, проникнув внутрь колонны, выставляли свои творения среди танков. Солдатам подполковника Квасникова прибавилось работы — теперь им приходилось гонять не только вакумистов с их букетиками, но и живописцев с картинами. Многие художники утверждали, что танки явно положительно реагировали на их произведения, и если бы не окаянные солдаты, колонна наверняка бы остановилась.

Такой не вполне легальный способ предъявления танковому и человеческому сообществам своего творчества, хотя и причинял определенные неудобства, вносил в жизнь художников привкус остроты и романтики. Они чувствовали себя веселыми контрабандистами, что служило дополнительным источников вдохновения. Тем не менее выездная деятельность живописцев вскоре была легализована по инициативе губернатора.

По странному совпадению двадцать первый век в Петербурге забавным образом повторял восемнадцатый век в России — все сменявшие друг друга губернаторы были женщины. Горожане к этому настолько привыкли, что уже не могли и представить в губернаторском кресле существо мужского пола. Средства массовой информации, в грамматическом смысле, превратили слово «губернатор» в существительное женского рода. Та губернатор, что пребывала у кормила власти в году сто пятьдесят первом от сотворения «Черного квадрата», как и ее предшественницы, покровительствовала искусствам. И ей не понравилось, что одного из ее любимчиков солдаты выдворили из бронеколонны, не дав ему даже распаковать полотна.

Решающий разговор на эту тему состоялся на ежегодном весеннем губернаторском балу а Шереметевском дворце, проходившем под девизом «Петербург — столица авангарда». В числе гостей было несколько многозвездных генералов, количество коих в городе и, соответственно, на балах тоже, возрастало по мере продвижения танков на юг. И вот у одного из них, небрежно обмахиваясь веером, губернатор спросила рассеянным тоном:

— А скажите, почему там, на шоссе, ваш подполковник обижает художников? Уверяю вас, они абсолютно безвредны.

— Это не мой подполковник, — улыбнулся генерал, — мы из совершенно различных ведомств.

— Неужели? — Удивилась она. — Ну и что с того, что ведомства разные? Здравый смысл ведь один, не так ли?

Этого оказалось достаточно. Генерал провел беседу с подполковником, завершив ее словами:

— Мы с вами из разных ведомств, но надеюсь, здравый смысл у нас один и тот же?

— Слушаюсь, — уморенный бессонными ночами подполковник согласно кивнул. Его занимало только одно: как остановить эти проклятые танки, и было глубоко наплевать на художников, вакумистов и всех прочих сумасшедших, которые норовят превратить критическую ситуацию в повод для развлечений.

Впрочем, правильное понимание здравого смысла пошло подполковнику на пользу: вскоре он превратился в полковника Квасникова, а художники были допущены к общению с танками.

Дабы живописцы не устраивали толкучки и не собачились из-за мест в первых рядах колонны, полковник поручил поддержание порядка проныре-прапорщику. Тот раздавал живописцам бирки с номерами, означавшими номер ряда. Понятно, что за престижные первые ряды прапорщик получал подношения коньяком и колбасами. Полковник смотрел на это сквозь пальцы, ибо прапорщик отлично справлялся со своими функциями, и художники полковнику не докучали.

Вслед за художниками на Приморское шоссе повалили музыканты, поэты, артисты и всякая шушера неопределимого творческого профиля. Почувствовав себя чем-то вроде директора Дворца культуры на свежем воздухе, полковник утешался тем, что рано или поздно все это кончится. Но поскольку в ФСБ даром хлеб не едят, он не терял бдительности, помня о постоянной угрозе вражеских провокаций. Прапорщик был обязан оперативно докладывать обо всех потенциально вредительских художественных изделиях и акциях.

Первой жертвой военной цензуры стала скульптура из собачьих какашек, принесенная достаточно известным в Петербурге художником. И сколько он ни уверял, что сия скульптура есть самое значимое художество в защиту окружающей среды, полковник остался непреклонен. Его письменный вердикт гласил: «Экспонат из собачьего дерьма с экспозиции снять».

Следующий, более серьезный скандальчик был связан с балетным холдингом. В мае, когда головной танк миновал поселок Комарово, на передовой появились юные выпускницы ГАС (Государственной Академии Стриптиза), дочернего предприятия Мариинского театра. Повертев попками перед прапорщиком, они получили бирку с престижным номером первым и незамедлительно начали свое шоу перед головным танком, под одобрительный свист и вой зрителей. Заинтересовавшись причиной ажиотажа, полковник посадил голых девиц в грузовик и выдворил за пределы дислокации вверенной ему танковой колонны. Стриптизерши предъявили дипломы своего достославного ВУЗа и угрожали ябедой, с намеком на статью «Враг балета», но полковник не счел их аргументацию значимой.

В Петербурге девицы пробились со своими жалобами на прием к губернатору. И вот тут-то она продемонстрировала, что умеет не только помахивать веером. Своим личным указом она сформировала Военно-полевой худсовет (ВПХ) в который вошли три академика, по одному от Эрмитажа, Русского музея и Мариинского театра. Четвертым членом «тройки» и ее председателем с правом решающего голоса был назначен полковник Квасников.

У губернатора были все основания быть довольной собой: одним коротким указом, достойным пера императора Павла, она навела порядок в танковой колонне, упрочила свои отношения с ФСБ, отметилась знаком «плюс» в Министерстве обороны и указала художественным корпорациям их истинное положение в системе иерархии власти. Поняв, что решающее мгновение упущено, все три твердыни изящных искусств молча стерпели полученную оплеуху и направили свою профессуру на Приморское шоссе.

Стихийный фестиваль искусств, происходящий меж танков и самоходок, на их продвижение влияния не оказывал — телеметрические системы наблюдения не фиксировали изменений скорости машин. Но некое возбуждение железа чувствовалось. Впервые, после ненастной осени и начала безумного железного похода, на броне снова стали появляться огни святого Эльма. И военные, и ученые считали это простым совпадением, связанным с наступлением теплого времени года, а художники поголовно верили, что активность железа порождена искусством.

Из действующих лиц нашего повествования два человека считали усмирение железа своим кровным делом: полковник Квасников и бывший сержант бронетанковых войск, а ныне свободный художник Виконт.

Полковник был сторонником решительных силовых действий. Деликатные, спокойные методы разборки танков на части, например с применением газорезки или тепловых углекислотных лазеров, грозили растянуть удовольствие на два — три года. Полковник считал самым разумным поставить перед подрывниками четкую боевую задачу — все это ржавое железное старье поочередно разнести на куски и вывезти по частям. Но увы — столь внятная и практичная идея полковника натолкнулась на глухое сопротивление губернатора.

— Нет, нет, — жестко уперлась она, — никаких бомбежек, никакой пиротехники.

— А что вы станете делать, когда они войдут в город и начнут сносить дома? — попытался ее образумить полковник.

— Об этом не беспокойтесь, в Петербург я их не пущу. Если дойдет до этого, я просто велю развести мосты.

— Вы уверены, что это их остановит? Кислород им не нужен, могут форсировать Неву и по дну.

— Вы это серьезно? Тогда мобилизуем буксирный флот, пусть их стащат в залив. Под водой-то, небось, прыти у них поубавится.

Не зная, как ее урезонить, полковник перешел на доверительный тон:

— Вынужден вам признаться, нам до сих пор неизвестно, кто за всем этим стоит. И точно так же неизвестно, какие еще трюки у них в запасе.

— Вот именно поэтому я и прошу вас воздержаться от слишком агрессивных действий, — закруглила разговор губернатор.

В отличие от полковника, Виконт был уверен, что разведки и диверсии здесь ни при чем. Источником безобразия был несомненно Казимир Малевич, и его же надо было использовать в качестве противоядия. Клин клином вышибают.

Сначала Виконт испробовал простейший, можно сказать, детский ход, не особенно, впрочем, надеясь на успех. Он закупил в Русском музее пачку дешевых репродукций «Черного квадрата» и разместил их на пути танковой колонны на столбах и заборах с таким расчетом, чтобы увести машины к Финскому заливу, если они, конечно, клюнут на эту наживку. Но увы, железяки не обратили на репродукции никакого внимания.

— Я так и думал. Их на мякине не проведешь, они хотят подлинник, — Виконт деловито сплюнул на землю. — Ладно, будет им подлинник.

Жизнь бронеколонны постепенно устоялась и усилиями полковника приобрела солидную размеренность. Отчасти она напоминала муравейник со множеством обитателей, каждый из коих выполнял собственную, свойственную только ему, функцию. Особенно это сходство усиливалось по ночам, при свете факелов святого Эльма. В авангарде художники выставляли картины, поэты, сменяя друг друга, читали стихи, музыканты играли на своих инструментах. За обочинами толпились зрители, среди них шныряли коробейники, разнося выпивку и закуску. Солдаты следили за тем, главным образом, чтобы зрители не пробирались в колонну. А в арьергарде денно и нощно трудились воентехники, в поисках безопасных и скорых способов расчленения старой боевой техники.

Дни шли за днями, художники сменяли друг друга, но ни одно из множества предъявленных произведений искусства не произвело на машины решительного впечатления, хотя, как казалось, художественная атмосфера привносила в их поведение некоторую нервозность. Выражалась она в небольших отклонениях от прямолинейности движения и колебаниях скорости. Многие художники, поначалу полные оптимизма и надежды на выигрышный билет, пали духом и стали сомневаться, существует ли в этой лотерее выигрышный билет вообще. Ответ на этот вопрос был получен в конце мая, когда танки добрались до поселка Репино.

К этому времени испытать на военных машинах магию своего искусства успели служители муз разнообразных направлений и профилей. Вне этих творческих акций оказались фотографы, и по двум причинам. Во-первых, даже самые гениальные из них не решались предположить, что танки станут разглядывать фотоработы. А во-вторых, и это было главным препятствием, для фотографии в колонне просто не было выставочного пространства. Раскладывать снимки прямо на броне полковник категорически запретил. Невозможность выставляться среди машин фотографы компенсировали массированными съемками, которые происходили практически непрерывно.

И вот в один прекрасный весенний день на передовую прибыл знаменитый фотограф Ч. За последние десять лет на его работах все чаще появлялась канцелярская кнопка. Обыкновенная кнопка устаревшего образца, железный кругляк с выбитым пуансоном и отогнутым под прямым углом острием-клином. Постепенно это изделие стало пронизывать (прокалывать) почти все снимки мастера. Мелкие кнопки вскоре перестали его устраивать, и Ч. заказал крупномасштабную кнопку, величиной с кастрюлю. Этот объект стал неизменным атрибутом всех его съемок, да и самого фотографа, как такового. Широкая публика смутно понимала концептуальный смысл кнопки и ее эстетическую нагрузку, но зато к ней привыкла, и многие поклонники Ч. не представляли, как возможна художественная фотография без кнопки.

Появление Ч. перед танками было обставлено зрелищно. Впереди вышагивал сам маэстро, отягченный кофром с аппаратурой. Вслед за ним шли гуськом три модели женского пола. А в арьергарде маленького отряда четыре ассистента катили трехметровую канцелярскую кнопку.

Приезжие живописцы из Набережных Челнов, не дожидаясь приказа, сами освободили площадку перед головным танком. Установив кнопку наилучшим образом, мэтр приступил к съемкам. Фотосессия длилась несколько часов с короткими паузами. Модели в предписанном порядке раздевались, переодевались и принимали на кнопке запланированные мастером позы. Кнопку же вертели и переворачивали так и этак, и к концу рабочего дня она оказалась полностью воткнутой в землю, благо, в асфальте дыр было предостаточно. В таком виде кнопка являла собой просто круглую площадку, нечто вроде плоского подиума, на котором и были сделаны заключительные кадры.

Упаковав аппаратуру, мастер присел на складной стульчик передохнуть и распить со своими моделями и ассистентами вполне заслуженную бутылку коньяка. И в этот самый момент на площадку влетел до крайности возбужденный полковник, которого все привыкли считать образцом невозмутимости. Оказалось, за последние пятнадцать минут телеметрические системы зафиксировали прекращение движения машин.

Осмотрев место действия, полковник пришел к выводу, что кнопка, пронзившая грунт своим метровым шипом, не хочет (или не может) ползти вместе с танками, а головной танк не хочет давить железную кнопку.

Последовавшие затем сцены всеобщего ликования были столь колоритны, что уморенному работой фотографу пришлось снова извлечь из кофра фотокамеру.

Возможно, инцидент с походом железа на Петербург был бы исчерпан, если бы, борясь за свой престиж, в дело не вмешался Мариинский театр.

О книге Наля Подольского «Время культурного бешенства»